Ariranha

é uma das palavras de que eu mais gosto na Língua Brasileira.

São tantas as palavras bonitas no léxico da nossa brasilidade que fica difícil estabelecer um conjunto limitado de destaques.

Mas todos nós temos nossas afeições vocabulares:

palavras que, talvez por algum viés de ancestralidade, nos soam divertidas, saborosas, sensuais, familiares. Tanto ouvindo, quanto falando.

As expressões que mais me apetecem são, amiúde, provenientes das línguas nativas de Pindorama.

(suponho que o Major Policarpo abonaria essa íntima Antologia de Vocábulos Nacionais que transita comigo)

Ariranha, reafirmo, tem lugar de destaque nessa minha lista.

Primeiro pelo raro – e agreste – prazer auditivo que essa palavra me oferece;

depois porque sei que se eu desse de cara com uma dessas onças-d’água caçando no regaço de um regato, eu, ainda que nunca tivesse ouvido esse vocábulo, acho que não proclamaria outra coisa que não fosse: ariranha! (assim mesmo, com essa exclamação de espanto e alegria).

Por tudo isso, gosto dessa palavra.

E tive a sorte de agregá-la ao meu vocabulário ainda na infância.

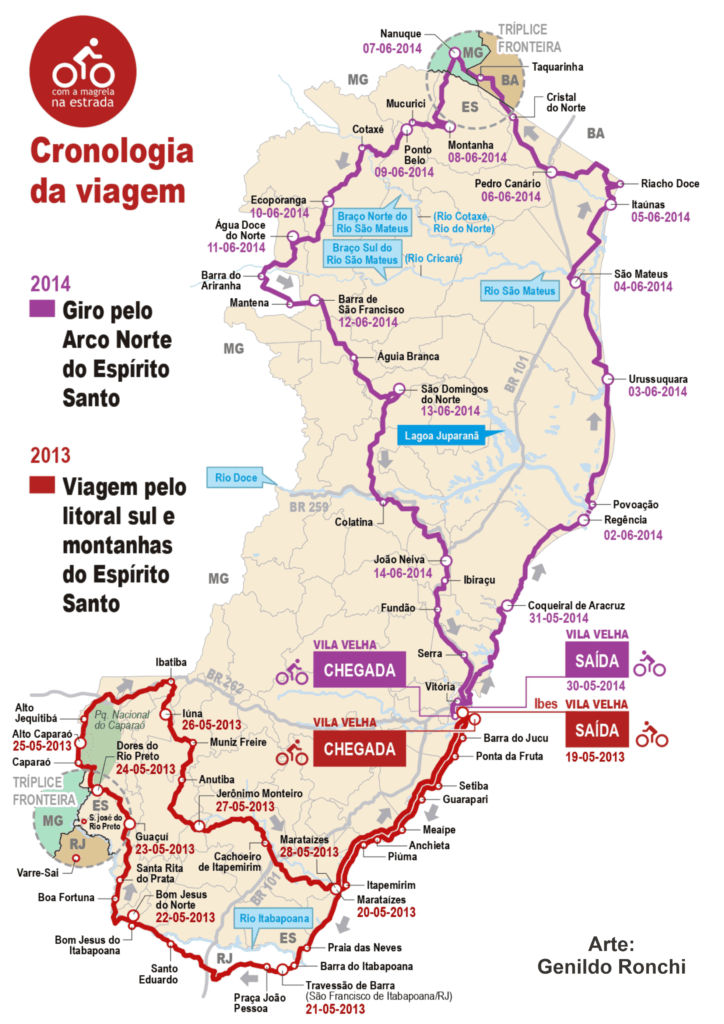

Sim: é que os meus avós maternos moravam nessa vila por onde vamos – eu e ela, magrela – passar ainda na manhã desta quarta-feira, 11 de junho 2014, depois de termos saído de Água Doce do Norte, onde pernoitamos.

Em Ariranha meus pais se conheceram e – indiferentes às violentas contestações territoriais e cartográficas que pipocavam por ali – se enamoraram e se casaram.

E foi pra Ariranha, também, que eu viajei nas minhas primeiras – primeiríssimas! – férias escolares.

Naquele conjunto de estranhezas, surpresas e novidades que era – pra mim – a monumental casa dos meus avós, passei, com as minhas irmãs, dias amplos, abarrotados de brincadeiras vadias, banhos de rio, locução nas ave-marias do serviço de alto-falante da vila – que era dos meus avós – além de outras pueris aventuras noturnas.

Tudo isso ali na Barra do Ariranha.

O nome da vila, informo, relata a atraente ocorrência natural que distingue aquele lugarejo: ali o córrego Ariranha, que desce miúdo e sonoro por uma das encostas da Serra dos Aimorés, entrega a sua singela contribuição ao já meio imponente (mas não ainda indolente) rio São Mateus. Quer dizer, ao braço sul do velho Cricaré.

E foi ali, agora, transpondo aquelas escarpas que compõem o leito acidentado do córrego Ariranha, que tive que fazer uma coisa que nunca tinha feito na minha história ciclística: desci uma desafiadora ladeira passo a passo com a magrela.

Nas subidas é mais ou menos comum o ciclista não dar conta da escalada e se ver flagrado empurrando – às vezes pouco, às vezes muito – o seu veículo movido a (enquanto há) energia humana.

Mas de morro abaixo, com a proverbial contribuição de qualquer santo do calendário religioso, não há, você sabe, nada que demande esforço.

Por isso é pouco comum ver um ciclista apear quando está descendo, como era o caso.

Mas como o íngreme estava muito próximo do perpendicular e como o chão, além de arenoso e movediço, era retalhado por escavações feitas por selvagens enxurradas, achei melhor descer da bicicleta e transitar a pé.

Difícil mesmo foi conter, com mão firme, a magrela:

contando com o apoio da rechonchuda bagagem, ela, com inusitada teimosia, insistia em desembestar pelo despenhadeiro.

Com esforço, contive-a.

Desse jeito, confesso, pedi arrego naquela descida (pela primeira vez na vida) e caminhei o longo declive da serra de Ariranha segurando, meio constrangido, a bicicleta.

Logo eu, experiente atleta (… e esforçado poeta).

Crônica publicada originalmente no site Estação Capixaba. Foto: Gilson Soares.

Gilson Soares é poeta.

A Editora Cândida acaba de lançar mais um livro deste escritor: Cem palavras. Uma seleção dos textos publicados em sua coluna semanal nas páginas virtuais desta Editora. O livro pode ser adquirido na loja virtual: https://loja.editoracandida.com.br/cem-palavras